Exklusiv für Uncut

In Noah Baumbachs kleiner Hipster-Perle „Frances Ha“ mit Greta Gerwig in der Hauptrolle wird eine Wohnung einmal folgendermaßen beschrieben: „This apartment is very aware of itself“. Daran muss ich immer denken, wenn es um die Filme von Wes Anderson geht.

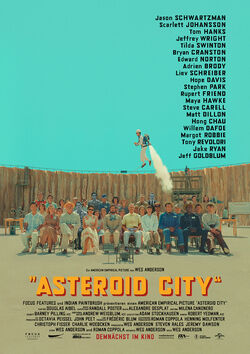

Jedesmal, wenn ein neuer Anderson-Film Premiere hat, dann steht dieser Film nicht alleine für sich, sondern transportiert immer das gesamte Anderson-Mindset und seine filmische Historie, kaum ein Regisseur ist so unverwechselbar und selbstreferentiell wie er, was die visuelle und auch die narrative Komponente betrifft, dargebracht von einem eingespielten Ensemble. Auch „Asteroid City“ ticks all the boxes, wenn man so will. Und diesmal stellt Anderson sein Werk gleich auch ganz offiziell in einen artifiziellen Zusammenhang. In einer schwarz/weiß gehaltenen Rahmenhandlung erklärt der Erzähler (Bryan Cranston), dass das, was die Zuseher gleich sehen werden ein Theaterstück ist, von Schauspieler*innen dargestellt. Also noch mehr Meta im Anderson-Metaversum.

Der Plot: „Asteroid City“ spielt im Jahre 1955 am gleichnamigen faden Ort mitten in der Wüste, der seinen Namen durch einen Asteroiden-Einschlag bekommen hat. Sonst ist dort nichts los, wenn nicht gerade der Jahrestag dieses Ereignisses gefeiert wird, und eine Menge nerdiger Jugendliche zu einer Art Wissenschaftsconvention zusammenfinden. Auch Augie Steenbeck (Jason Schwartzman), gerade verwitwet, ist mit seinen drei Töchtern Andromeda, Pandora und Cassiopeia (sic!) und seinem Sohn dort, ebenso wie die Schauspielerin Midge Campbell (Scarlett Johansson) samt Nachwuchs. Und dann landet ein Raumschiff…

Der Plot ist im Grunde genommen nebensächlich, wie auch - und das ist bedauerlicher - die Charaktere, die relativ eindimensional bleiben, ja bleiben müssen, weil es einfach so viele sind. Und da sind wir auch schon beim üblichen Pro und Kontra der Anderson Werke. Ja, Anderson spielt auch hier mühelos auf seiner Attitüden-Klaviatur, „Asteroid City“ ist liebenswert-schrullig und weist seinen Schöpfer als Philosophen mit Hang zur Naturwissenschaft aus, von seiner Detailverliebtheit ganz zu schweigen. Die Darsteller*innen haben Spaß und liefern routiniert-gute Leistungen. Auch Neuzugang Tom Hanks wirkt, als wäre er immer schon mit von der Partie gewesen.

Trotzdem bleiben die Protagonist*innen unterkühlt und distanziert, obwohl es diesmal um durchaus große Themen wie Abschied, Tod und Schmerz geht und die Frage nach dem Sinn des Lebens. Es gibt einige sehr berührende Dialoge und wenn Augie seinen Töchtern beibringt, dass die Zeit keine Wunden heilt, sondern bestenfalls ein Pflaster ist, das die Verletzungen dämpft, dann muss man schon mal schlucken. Dennoch ist es Anderson meines Erachtens nur ein einziges Mal wirklich gelungen, seine Charaktere über deren Spleens zu stellen, und das war in „The Royal Tenenbaums“ aus dem Jahr 2001. Was womöglich auch ein Verdienst von Gene Hackman in einer seiner äußerst seltenen (tragik-)komischen Rollen war, im Zusammenwirken mit einem aufmüpfigen, aber schwer traumatisierten Ben Stiller und einer komplett (gut) gegen ihren Typ besetzten Gwyneth Paltrow.

„Asteroid City“ wird die, die Anderson eh schon immer mochten erfreuen, wenn auch nicht sonderlich überraschen. Alle anderen werden auch mit „Asteroid City“ nichts anfangen können und das Kino eher ratlos verlassen.

Fotos: Universal Pictures International

Fotos: Universal Pictures International