Exklusiv für Uncut von der ViENNALE

Der vorzeitige und überraschende Tod des Viennale-Direktors Hans Hurch schwebt über der kompletten Filmauswahl der Viennale 2017. Bei „Abschied von den Eltern“ arbeitete er noch zusammen mit der Regisseurin Astrid Johanna Ofner, seiner langjährigen Lebensgefährtin, am Drehbuch mit und verleiht dem Film somit zusätzliche emotionale Schwingungen.

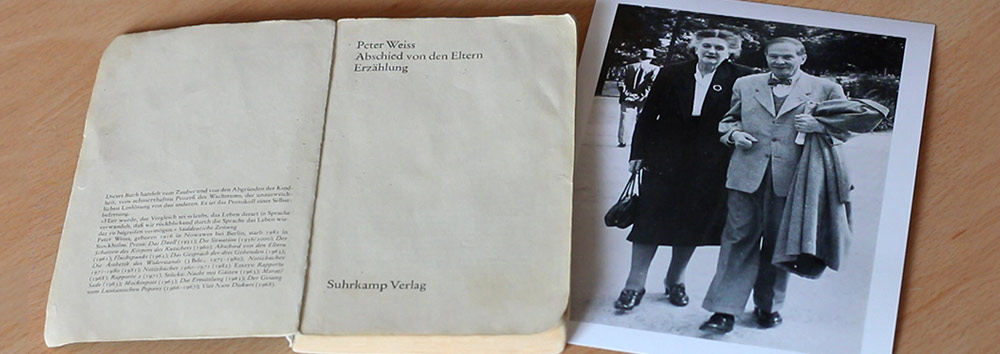

Der gleichnamige Text von Peter Weiss war einer seiner Hauptwerke, welchen er nach dem Tod seiner Eltern 1961 veröffentlichte. Er hat insgesamt rund zehn Jahre daran geschrieben, was im Endeffekt nicht viel länger war als die benötigte Produktionszeit des Films von Astrid Johanna Ofner, die nämlich ganze acht Jahre – nicht durchgängig, aber immerhin – an der experimentellen Literaturverfilmung zusammen mit ihrem Team gearbeitet hat. Ihre Intension ist es, den Text von Peter Weiss und den Autor selbst, der unter den meisten jungen Leuten weniger bekannt ist, ins hier und heute zu bringen und Interesse daran zu erwecken.

Einen Weg durch den langen, ohne Absätze geschriebenen autobiographischen Text zu finden, gestaltete sich für die Regisseurin schwieriger als zunächst angenommen. Sie musste sich von vielen Passagen des Originaltexts trennen, um eine reduzierte Endfassung für das Drehbuch zu erzielen.

Der Film ist in zum Teil in Super 8 und in HD gedreht und ist somit das erste Werk von Astrid Johanna Ofner, welches nicht komplett analog abgedreht wurde. Wie sie im anschließenden Publikumsgespräch auf der Viennale gestand, musste sie aus finanziellen Gründen auf eine HD Kamera ausweichen.

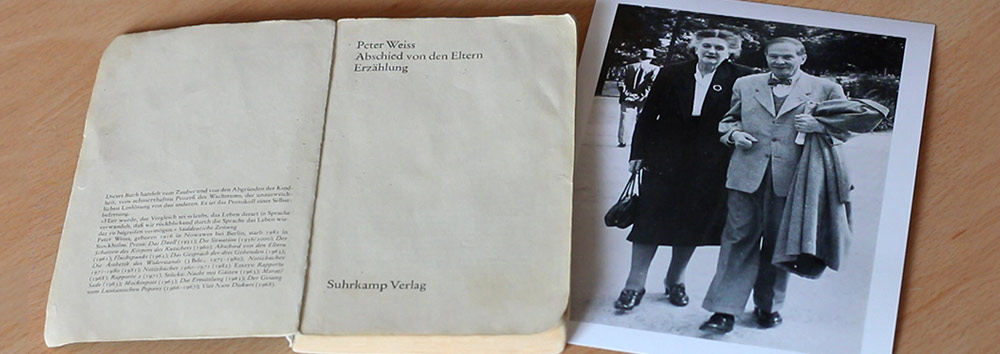

Der Film zeigt die Reise von Weiss und seinen Eltern, dessen Route das Filmteam rund um Ofner für den Film rekonstruiert und unter anderem die Städte Prag, Berlin, Varnsdorf und London besucht. In London, so erfahren wir durch die Regisseurin, wurden alle Szenen in HD gedreht. Auf den kompletten Film bezogen, mischen sich dann aber die Aufnahmen und springen zwischen Super 8, HD, Archivmaterial und Schwarzfilm, in denen teilweise über mehrere Sekunden nichts zu sehen, sondern nur zu hören gibt. Für mich persönlich waren das einige der besten Momente im Film, da dadurch der komplette Fokus auf den Text gerichtet wurde, wie bei einem Hörspiel. Das ist sehr passend eingebaut, wenn man bedenkt, dass der Essayfilm der neben seinen Bildern hauptsächlich durch Ton und Sprache zum Leben erweckt wird. Der Ich-Erzähler, der teilweise den Text vorliest oder frei rezitiert oder auch als Over-Voice über die gezeigten Aufnahmen spricht, ist der seit 2007 am Burgtheater spielende Sven Dolinski, der übrigens durch eine Empfehlung einer Freundin von Ofner zur Produktion gestoßen ist und nicht, wie üblich, mithilfe eines Castings ausgewählt wurde. Im Laufe der sehr langen Produktionszeit heiratete Dolinski sogar und bekam zwei Kinder, was in Bezug auf den Text gesehen für ihn persönlich viel bedeutete und sich für das Endresultat auch als sehr produktiv herausstellte. Durch die gewonnene Lebenserfahrung veränderte sich der Text für den Sprecher, der durch die neuen Perspektiven mehr Tiefe erlangte.

Bezüglich der Klangqualität des Films, welche in etwa so stark variiert wie die der Bilder selbst, war ich mir während des Film sehr unsicher, ob sich die amateurhafte Wirkung positiv oder negativ auf die Filmrezeption auswirkt. Während des Schauens empfand ich diese als sehr befremdlich, weil ungewohnt. Es wäre leichter, und vermeintlich professioneller gewesen, man hätte den Sound, vor allem das Gesprochene nochmal in einem Tonstudio neu aufgenommen und überarbeitet. Doch genau das probierte Ofner auch und war mit dem Resultat mehr als unzufrieden, da die unsichtbare Arbeit am Text, die durch die Lebenserfahrung des Sprechers und den gesamten an der Produktion beteiligten Mitarbeitern, die über die Jahre vonstattengegangen ist, sonst verloren gegangen wäre. Und da behält sie meiner Meinung nach Recht. Auf diese Weise werden nicht nur im Bild sondern auch im Ton Sprünge, Anachronismen und verschiedenen Perspektiven auf den Text freigegeben. „Nichts ist leichter als professionell zu sein.“, so Astrid Johanna Ofner, die mit ihrem Essayfilm „Abschied von den Eltern“ eine zarte Collage aus Ton und Bild zaubert, um den in den in Vergessenheit geratenen Peter Weiss für das zeitgenössische Publikum zugänglich zu machen.

Fotos: Stadtkino

Fotos: Stadtkino

Fotos: Stadtkino

Fotos: Stadtkino